撰文/梁延

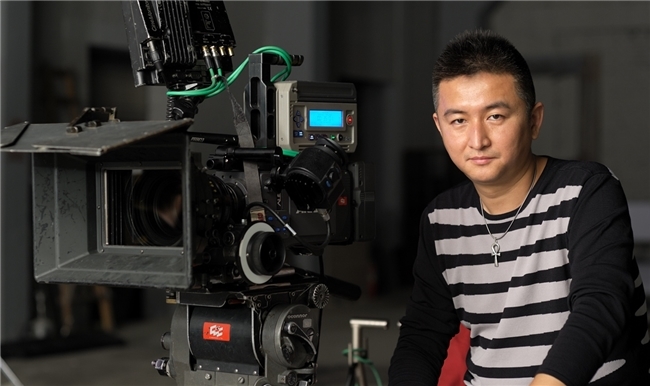

入行至今,摄影师陈莹已与影像相伴三十余年。不同于活跃台前的演员,摄影师是一个有点“神秘”且需要投入大量精力的职业,他们隐于镜头背后,是艺术创作不可或缺的一环。细腻敏锐、良好的美学素养、较强的感知力,在陈莹身上,我们不仅看到了一些属于摄影师的优秀品质,也看到了一位幕后从业者的执着与坚守。

生于上世纪60年代末,成长于改革开放初期,在八一电影制片厂长大的陈莹认为自己是非常幸运的人。在他的少年阶段,因为特殊的年代背景,陈莹有机会率先看到了一些“参考片”,这些参考片更像是一个好莱坞电影回顾展,它们自成体系,可作为技术参考,是特定历史时期电影传播的特殊形态,更是陈莹“摄影梦”的启蒙。

那是充满希望的时光,从无到有,从零到一,从封闭到开放,大量影片的涌入对陈莹造成了仿若宿命般的冲击。站在当下回头看,那也许是命运最初的指引,只是当年仅有18岁的他并不知道那意味着什么,始终埋头心无旁骛的汲取力量。少年孤身上路,坚定决绝的想把摄影作为要为之奋斗一生的事业。

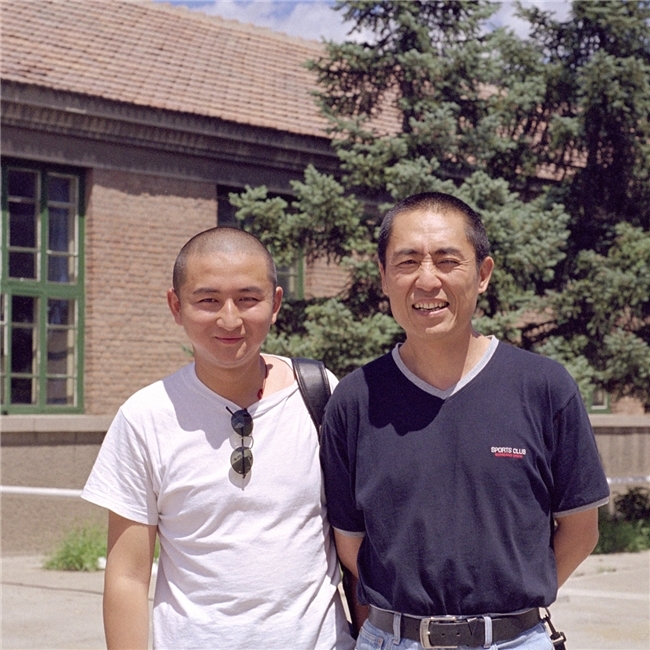

机遇出现在1998年,陈莹以导演助理的身份进入了张艺谋导演的《一个都不能少》摄制组,没有时间用来浪费,进组的第一时间就开启了快节奏的工作。提及最初追随张艺谋导演学习的过程,陈莹有两件事最为深刻,第一件是他对导演的初印象,“随和且平易近人,令人一见放松,缓解了紧张感”。而另一件事则是他追随导演拍摄的第一个镜头,那个镜头让他恍然,原来电影是这样拍的。

《一个也不能少》反映了中国农村教育的现状,采用纪录片式的拍摄风格,是张艺谋导演完全采用非职业演员的作品。而令陈莹印象深刻的镜头内容是在烈日下搬砖的孩子们。“张艺谋导演让这些孩子不停跑,没有声音,只有流汗的孩子和地面上一层层飞扬弥漫的尘土。”

那是与触动和启发有关的瞬间,从18岁看完《教父》开始,陈莹心里有了对好电影的认知,但令他困惑的是如何去拍摄和实现。困难接踵而来,从最初的一个想法到最终的影像落地要翻过一座座“山”,包括学习摄影技术,提升自身审美和进行团队协作等。在职业的最初阶段,有幸跟着张艺谋导演学习给陈莹后续的职业生涯带来了极其深远的影响,“因为我是全程看着导演怎么一步步将想法变成影像的,这是在学校里很难学到的东西”。除了电影、陈莹还曾深度参与了张艺谋导演监制的多个项目,其中不乏《中国旅游形象宣传片》和《世博会北京馆宣传片》等颇具重量的拍摄,进一步拓展了创作视野。

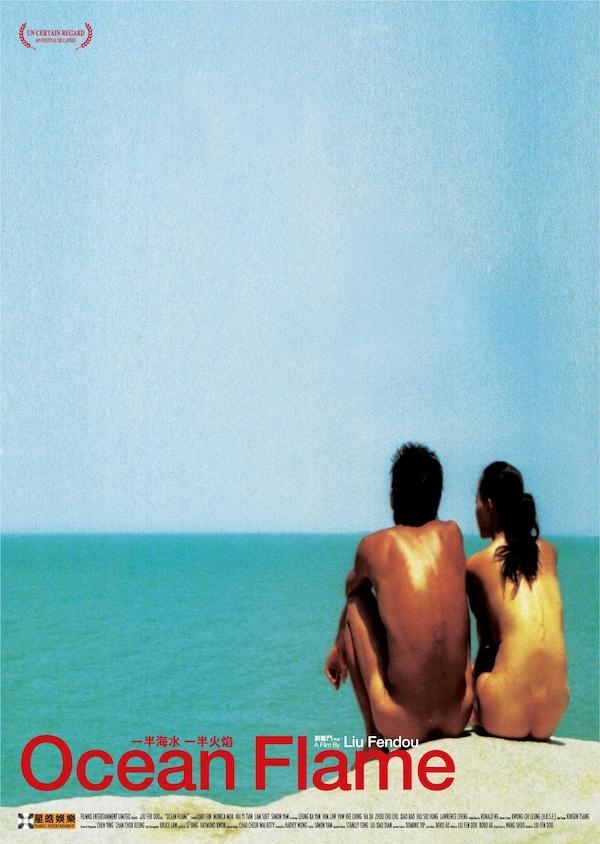

厚积薄发,行稳致远。2008年,由陈莹担任摄影指导的作品《一半海水一半火焰》提名了第45届台湾电影金马奖最佳摄影。这是他最重要的一段人生经历,前后筹备近一年多的时间里,陈莹经历了无数大大小小的挫折,度过了重重难关。技术、艺术、人与人之间的相处,受客观条件影响的变动和沟通之中的委屈与让步使陈莹飞速成长,并最终攀上了自己职业生涯的一个小高峰。

此时离陈莹第一次接触电影已经过去了将近二十年,那个有点热血的少年从最初以为扛上一部摄影机就可以直接去拍电影到如今终于明白一部好作品的成功离不开天时地利人和,“当时在看《教父》的时候心里只有对电影的渴望与期待,根本没想到后面那些”。理想与现实之间有一条鸿沟,陈莹凭借很多努力和一些运气得以跨越,束起了自己的“人生里程碑”。

此后10余年,陈莹不仅担任了多部电影和宣传片的摄影指导,还多次涉足网剧领域。鬼吹灯系列故事以悬疑和庞大的世界观架构著称,令读者拍案叫绝的故事情节背后是难度成倍增长的拍摄需求,对中国影视行业而言,那是需要全新探索的领域,陈莹成为了探索者中的一员。

《龙岭迷窟》、《昆仑神宫》、《南海归墟》,陈莹对自己参与过的项目如数家珍,谈起来滔滔不绝,这位从事影视行业已三十余年的资深摄影师,依然保留着他对摄影最本真的热爱。不工作的时候,陈莹可以长时间的独处,他认为摄影本质上是挺孤独的工作,要仔细观察选取独特的视角才能投入的去拍。

抛开工作,陈莹将摄影视作让自己很得意的一个爱好,这个爱好令他心里有“根”,脚踏实地。即使邻近耳顺之年,陈莹也丝毫不慌,他还有做不完的事儿,用不完的精力,透过摄影机,他对世界仍有好奇和求索心,想为影视事业贡献一份属于自己的力量。

我们期待也深信着,这位兴致勃勃的创作者,在未来仍会与他的摄影机一起,继续产出更多精彩且优质的好作品,建造属于他的一座又一座人生里程碑,摄影师陈莹与影像的故事,未完待续。