2025年11月,新东方成立32周年之际,这家教培公司的创始人俞敏洪又在网络上翻车了。

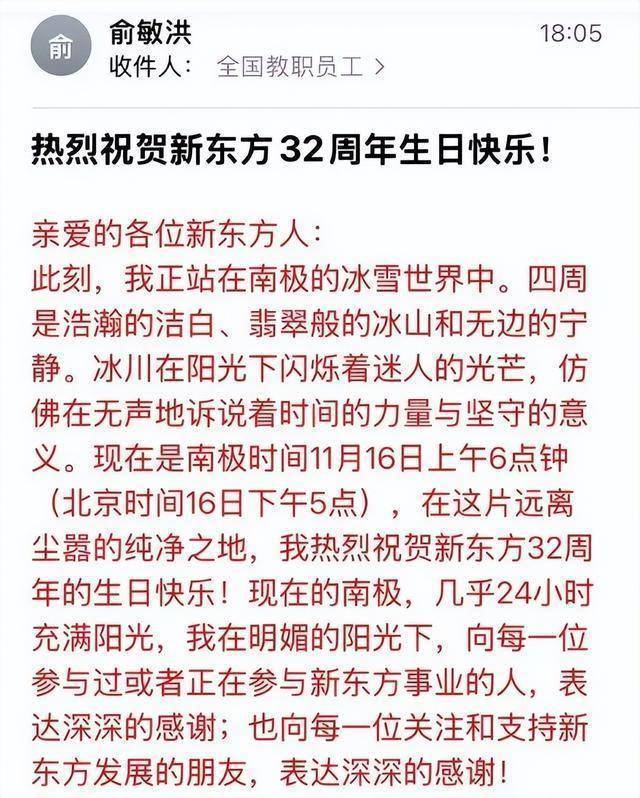

俞敏洪发出了一封给新东方全国教职员工的公开信,内容一如既往充满了热情的文字,但却总让人感觉有些怪怪的。

怪就怪在俞敏洪在公开信中刻意强调他正在南极旅游,公开信一开头就用华丽的辞藻描绘南极的风光,光看前一段的话没准儿还以为这是南极旅游的推荐软文。

俞敏洪的公开信发出后,有不少新东方员工表示难以和老板产生共鸣和共情,毕竟南极不仅遥远,南极旅游的价格更是一般打工人难以承受的数字,俞敏洪的“南极小作文”对于普通员工来说无异于空中楼阁。

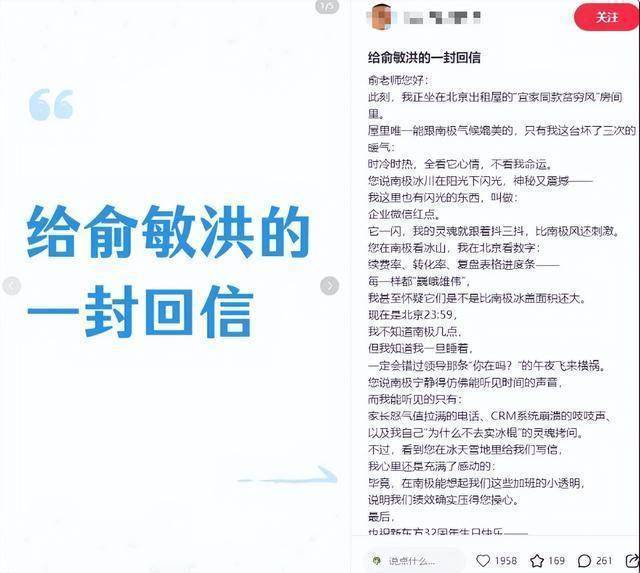

有新东方员工在网上发了一封给俞敏洪的回信,信中说你在南极看冰山,我在出租屋里看电脑上的数字,唯一能和南极媲美的是坏了三次的暖气,你的南极冰川在阳光下闪光,我的手机提示未读消息在闪红点……

当然也有人认为俞敏洪这么写没错,老板赚钱旅游没什么不对,员工不应该吐槽老板。

应该说老板凭借本事赚钱去高消费本身确实没有问题,但俞敏洪的“南极小作文”却让人感觉到了一种“炫”,老板在打工人面前“炫”高消费就不太合适了,尤其是在为自己创造财富的打工人面前“炫”,那就更不合适了。

俞敏洪发“南极小作文”的原意估计是想在公司成立周年之际激励一下新东方全体员工,他本来可以不提南极和冰山,只需要慷慨激昂画个大饼就行,如果他能在新东方成立32周年之际再给员工们来一个象征性小福利,那就更完美了。

但是,俞敏洪各种“炫”南极旅游的文字却取得了相反的效果,员工不仅不会和他共情反而只会产生反感情绪,没办法,你让一个在出租屋里加班的员工对在南极旅游的老板产生共情,打工人真的做不到啊。

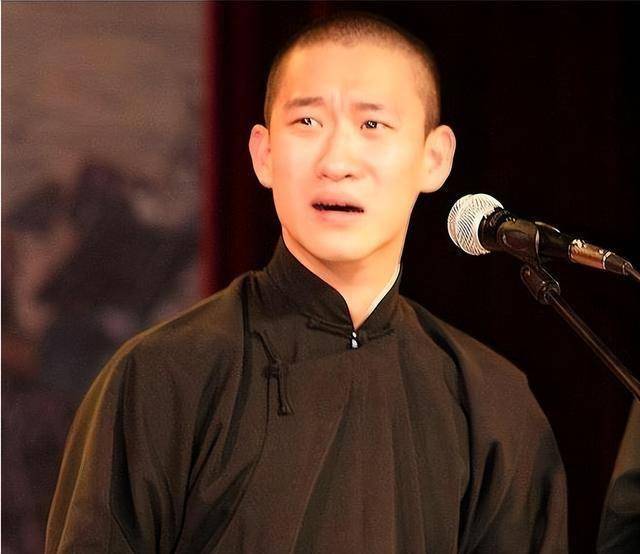

类似俞敏洪这种老板营销失败的例子近些年并不少,相声界也存在类似案例,比如德云社粉丝就经常营销德云社班主郭德纲“养活四百人”,用来证明郭德纲王惠“功德无量”,甚至连郭德纲的“二大爷”侯耀华也曾公开歌颂郭德纲照顾到了四百多个家庭的生计。

德云社粉丝和侯耀华的意思是,如果没有郭德纲,德云社四百多个员工就没工作了,郭德纲养活了他们,这就是一种功德。

这话乍一听确实有一定道理,毕竟德云社也确实创造了就业岗位,这是事实,不容反驳。

只不过,郭德纲“养活四百人”(还有养活一千人的说法)这个宣传话术却忽略了一件事,德云社员工都是什么身份?他们平时不上班不为公司创造价值白白领工资吗?

当然不是!

不论是德云社工作人员还是德云社相声演员,他们都是要上班的,有的通过演出创造价值,有的通过日常工作创造价值,都不白拿工资。

当德云社粉丝宣传“郭德纲养活四百人”的时候,估计第一个不答应的就是德云社员工,这句话也很难获得广大网友的共情。

试想一下,如果你也是打工人,如果有人说你的老板养活了你,你是否能同意?你是否会和你的老板产生共情?

好在,郭德纲本人应该没有发表过类似“养活四百人”这种说法,但他也犯过类似的错误。

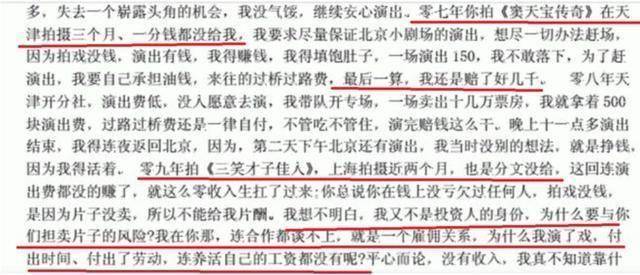

2016年曹云金发布的“六千字长文”中提到德云社欠了他两部影视剧片酬没有给,一部是2007年拍了三个月的《窦天宝传奇》,另一部是2009年拍了两个月的《三笑才子佳人》。

曹云金的话很明白,我不是投资人,我为什么要和你承担卖片子的风险?为什么我演了戏,付出了时间,付出了劳动,却没有收入呢。

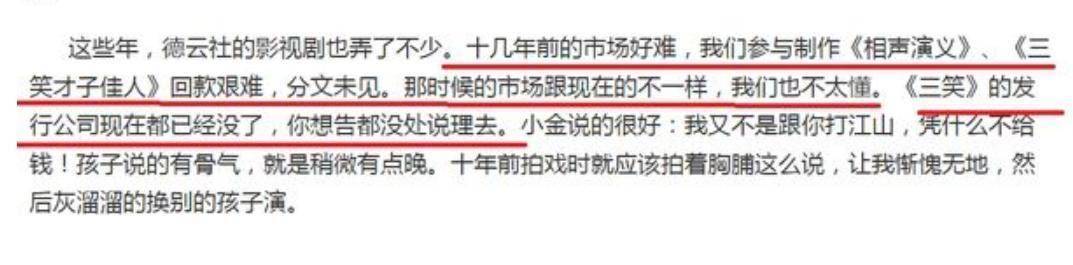

郭德纲的回应长文里提到了这件事,但他的辩解显然有问题,他先是卖惨,说他们参与制作的《相声演义》(《窦天宝传奇》的另一个名字)和《三笑才子佳人》回款困难分文未见。

按照郭德纲的逻辑,公司没挣到钱甚至还赔钱了,曹云金怎么好意思要片酬呢。

郭德纲还说,如果当年拍戏时曹云金有这个骨气,他完全可以换其他孩子来演。

郭德纲的逻辑是,拍戏这份工作当时你愿意干就应该承担风险,如果你不愿意承担不挣钱的风险你就别干,有的是人想干。

很显然,郭德纲的这个回应也是没有道理的,至少在广大打工人看来是缺乏说服力的,道理很简单,这两个项目公司没挣钱,员工和公司一起承担风险没有收入更没有分红,可其他挣钱的项目呢,员工除了正常收入之外有分红吗?

公司挣钱的时候我是员工,公司赔钱的时候我是股东?凭什么!不是应该统一吗?不论挣钱赔钱都是员工,或者不论挣钱赔钱都是股东,这才合理嘛。

说白了,不论是俞敏洪还是郭德纲,他们都犯了一个思维上的毛病,那就是当惯了老板,习惯了老板视角,已经无法和打工人共情。

老板不能和打工人共情也没问题,老老实实当你的老板得了,别老想着让打工人和你共情了。