最吵的不是颁奖词,是一个侧过来的眼神,穿过人海,停在另一个名字上。台上灯正亮,台下笑刚收。你以为是旧情复燃,我看见的是成年人把情绪装回口袋。

克制,比复合更有力。

十一月初,微博视界盛典。热点多到让人麻木,经典剧组重聚、女明星撞同款,都热了一阵。可最后留下来的,是两个人分开七年后的同排出现。

马思纯坐在童瑶旁边,欧豪在同一排。镜头扫过去,他的眼睛往右偏了一下。那一下,穿过关晓彤,像要避开又像忍不住。紧接着,是一瞬的发呆。像是记忆在脑海里自己放片尾曲。

台上喊到名字,他起身。发言的时候,直播间不是看他,而是把镜头给了她。她把笑收回去,面部的线条跟着灯光一起收紧。没有戏,也有千层意思。导播懂观众,观众也懂自己想看什么。

十四年之前,两人在《左耳》的片场认识。他说她要练,她就练,体重往下掉了二十斤。戏里是对手戏,戏外是互相拉一把。默契是在重复里长出来的,喜欢也是。后来,她在三月的那个情人节,大方宣布。那天的照片、白花、定制物,很多人至今还能说出细节。

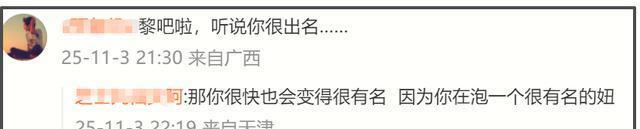

他刚起步,她帮着发新片、打电话、介绍人。有人说她是“恋爱脑”。其实那时候的她,只是把自己真心摆在桌面上。你觉得傻,她觉得值。每个人都在自己当下的认知里用力生活。

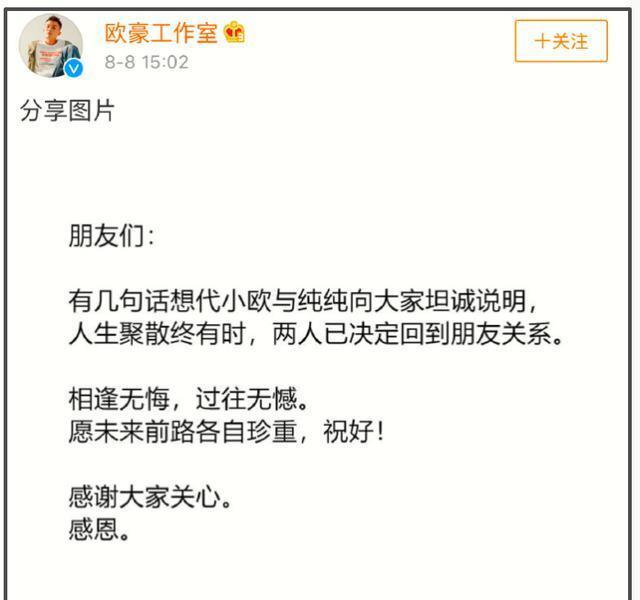

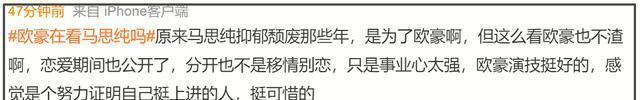

一年后,微博上同时发文,说不在一起了。短短几句,关门声很轻。外面却很吵。骂他的,心疼她的,嗓门都很大。她后来自己说,黑掉了很久,情绪下坠,药量上来,体重飙到一百六。照片不再是滤镜,是锋利的现实。

他没回应那些标签,闷头拍戏。她停下来一段,缓一口气,再慢慢走出来。再看见她,是瘦回来的她,是在人群里笑得更稳的她。上综艺,交到一群能说心里话的朋友。起伏不再遮掩,就放在台面上晒晒太阳。

这次两人带着新作品来到同一场活动,同一排,近得能听见彼此的呼吸,也远得像隔着几个季节。没有互动,没有安排好的桥段,只有一些捕捉不到的微小动作。你可以把它解读成任何一种情绪,它偏偏都不回应你。

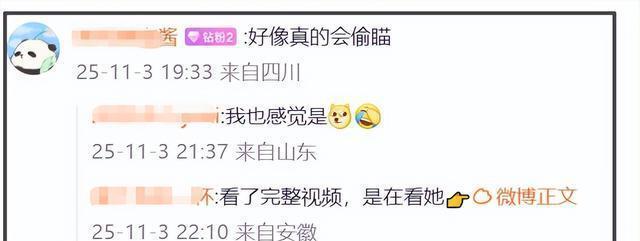

评论区炸开了锅。有人喊复合,像等一个圆满;有人说别打扰,让他们各自向前;也有人温柔地说,看淡了,祝福就好。年轻时我们爱替别人做决定,长大后明白,选择从来是当事人的。

那句电影里的成名对话,又被翻出来当彩蛋。可那是戏里。戏外的名字,不靠台词撑着。他们在片场认识,在镜头里热闹,在公众面前散场。你说遗憾,他们说正常。不同步的时区,别硬扣成同一个小时。

镜头语言很懂市场。它知道往谁的脸上停,知道在哪一秒切走。我们也太容易被导演了。一个偷看的角度,一次敛笑,就足以让我们补出万字小作文。我们以为从眼神里读懂过去,其实他们在用现在抵住过去。

她当年忙前忙后,被扣上“为了他不计代价”的标签,那会儿确实心甘情愿。可标签这玩意,贴一次,不论过了多久,都会被翻出来再贴一次。我们爱给人归类,省事,也省心。可人的复杂,容不下这么省。

他被骂“辜负”,她被骂“糊涂”。骂完了,大家散场。几年过去,我们的态度变了,从审判到理解,从逼问到闭嘴。不是善良突然觉醒,是生活把每个人都教育了一遍。对别人松一点,对自己也轻一点。

台上的感谢说得得体,台下的她把手指扣在裙摆上,动作极小。摄影机放大,每一个细节都被无限猜测。你看见她曾经的疲惫,也看见她现在的稳。当年那道题,她没有标准答案,只有交卷。如今成绩不重要,能继续考试才重要。

各自安好,不是口号,是用很多难过换来的和平。

我们总爱把人写成角色。希望他们像剧本里那样走回头路,像综艺里那样给回应。可这是生活,不是拍续集。复合的幻想属于看客,不属于当事人。你把他们的眼神当暗号,他们把彼此当过客,这也没什么不好。

年末的娱乐圈,节目不断,热搜不断。那些重聚、撞衫,不过是背景灯。真正让人停下划屏幕的,是两个人在光下的沉默。不是爆点,是另一种安静的力量。那种力量,谁都抢不走。

七年,很长。长到足够修补自己,足够把旧照片放回抽屉。也足够在同一个场子里再遇见,对视或者不对视,都不再需要台词。见一面,就向前一步;不见,也没关系。成年人学会的第一课,是不问“要不要”,而是接受“已经”。

别再把一眼当誓言。别把两个名字拉回过去。喜欢过,就算数。散了,也算数。有人问,还有没有可能。我不替他们回答。你心里已经有答案了。

不复合,也是一个完整的结局。